Schweizer Rundfunk vor dem Kahlschlag: 900 Stellen müssen weg – Deutschland schaut neidisch zu

Während in Deutschland die Rundfunkgebühren munter weiter steigen und der aufgeblähte Staatsapparat des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unantastbar scheint, zeigen unsere Nachbarn in der Schweiz, wie es auch anders gehen könnte. Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) muss bis 2029 satte 900 Arbeitsplätze streichen – das entspricht etwa 13 Prozent der gesamten Belegschaft. Der Grund: Der Schweizer Bundesrat hat die Reißleine gezogen und kürzt die Finanzierung des dortigen Rundfunks erheblich.

Endlich handelt eine Regierung konsequent

Was in Deutschland undenkbar wäre, wird in der Schweiz zur Realität: Die jährliche Medienabgabe, die sogenannte "Serafe"-Gebühr, wird schrittweise von 350 auf 300 Schweizer Franken gesenkt. Das mag nach wenig klingen, doch die Auswirkungen sind gewaltig. Die SRG sieht sich gezwungen, bis 2029 rund 270 Millionen Franken einzusparen. Ein Schritt, der zeigt, dass auch ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk nicht sakrosankt sein muss.

Besonders pikant: Die konservative SVP fordert noch drastischere Einschnitte. Deren Jugendorganisation schlug bereits 2022 eine Reduzierung auf lediglich 200 Franken pro Jahr vor. Man stelle sich vor, die AfD oder die Werteunion würden in Deutschland ähnliche Forderungen stellen – der Aufschrei der etablierten Medien wäre ohrenbetäubend.

Die bittere Wahrheit über den Personalabbau

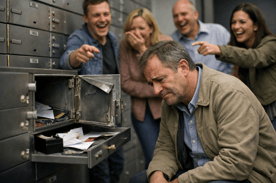

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Von den derzeit knapp 7200 Mitarbeitern müssen 900 gehen. Dabei handelt es sich nicht um kosmetische Korrekturen, sondern um einen echten Strukturwandel. Die Geschäftsleitung wird verkleinert, ganze Abteilungen werden zusammengestrichen. Entlassungen seien "unumgänglich", heißt es in der Pressemitteilung der SRG – eine Ehrlichkeit, die man vom deutschen Rundfunk niemals hören würde.

Deutschland: Ein Blick in den Abgrund der Gebührenverschwendung

Während die Schweizer handeln, versinkt der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk immer tiefer im Sumpf der Selbstbedienung. Die letzte Gebührenerhöhung liegt gerade einmal wenige Jahre zurück, und schon fordern die Anstalten wieder mehr Geld. Für was? Für noch mehr linksgrüne Propaganda, für noch mehr Gender-Gaga, für noch mehr Pensionsrückstellungen der überbezahlten Intendanten?

Die Realität ist ernüchternd: Der deutsche Rundfunkbeitrag von 18,36 Euro monatlich – also über 220 Euro jährlich – liegt deutlich unter dem Schweizer Niveau. Doch während die Schweizer für ihr Geld wenigstens noch halbwegs ausgewogene Programme bekommen, müssen die Deutschen für ihre Zwangsgebühren eine nicht enden wollende Flut von Regierungspropaganda über sich ergehen lassen.

Die wahren Gründe für den Schweizer Sparkurs

Es wäre naiv zu glauben, dass die Schweizer Regierung aus reiner Sparsamkeit handelt. Nein, dahinter steckt der massive Druck der Bevölkerung. Bereits 2018 stimmten fast 30 Prozent der Schweizer für eine komplette Abschaffung der Rundfunkgebühren. Die Gründe sind dieselben wie in Deutschland: tendenziöse Berichterstattung, linke Schlagseite, Realitätsverweigerung.

Der Unterschied? In der Schweiz hört die Politik noch auf das Volk. In Deutschland hingegen wird jeder Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sofort in die rechte Ecke gestellt. Die Ampel-Koalition mag zwar Geschichte sein, doch die neue Große Koalition unter Friedrich Merz zeigt bislang keinerlei Ambitionen, am heiligen Gral des Staatsrundfunks zu rütteln.

Was Deutschland von der Schweiz lernen könnte

Die Schweizer machen vor, was möglich wäre: Eine echte Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist machbar. Es braucht nur den politischen Willen und den Mut, sich gegen die mächtige Medienlobby zu stellen. Stattdessen erleben wir in Deutschland das genaue Gegenteil: Immer neue Sender, immer neue Online-Angebote, immer mehr Personal – und das alles auf Kosten der Bürger, die längst mit den Füßen abstimmen und zu privaten Streamingdiensten abwandern.

Die SRG will sich nun verstärkt auf digitale Inhalte konzentrieren. Ein Schritt in die richtige Richtung? Vielleicht. Doch die eigentliche Frage lautet: Braucht es in Zeiten von Netflix, YouTube und unzähligen privaten Medienangeboten überhaupt noch einen staatlich finanzierten Rundfunk? Die Schweizer beginnen zumindest, diese Frage ernsthaft zu diskutieren.

Ein Blick in die Zukunft

Was in der Schweiz passiert, könnte der Anfang vom Ende des traditionellen öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein. Die Bürger haben genug von der Bevormundung, von der einseitigen Berichterstattung, von der Verschwendung ihrer Zwangsgebühren. In Deutschland wird dieser Prozess vermutlich länger dauern – zu fest sitzt die unheilige Allianz zwischen Politik und Staatsmedien.

Doch auch hierzulande wächst der Widerstand. Die Forderungen nach einer grundlegenden Reform werden lauter. Vielleicht braucht es erst einen kompletten Zusammenbruch des Systems, bevor echte Veränderungen möglich werden. Die Schweiz zeigt jedenfalls, dass es auch anders geht – wenn man nur will.

Die Botschaft aus der Schweiz ist klar: Ein aufgeblähter Staatsrundfunk ist kein Naturgesetz. Er kann reformiert, verschlankt und im Zweifel auch abgeschafft werden. Es liegt an uns Bürgern, diesen Wandel einzufordern. Denn eines ist sicher: Von alleine wird sich nichts ändern. Weder in der Schweiz noch in Deutschland.

- Themen:

- #AFD

- #WerteUnion

- #CDU-CSU

Silber-Explosion 2026:Das unterschätzte Edelmetall

Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten

Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner

CEO Kettner Edelmetalle

Ernst Wolff

Der Systemkritiker

Jochen Staiger

Der Rohstoff-Realist

Top-Experten

Dominik Kettner & Star-Gäste

Live Q&A

Ihre Fragen

15.000€ Gold

zu gewinnen

- Kettner Edelmetalle News

- Finanzen

- Wirtschaft

- Politik