Lauterbach gibt zu: Soziale Ungerechtigkeit treibt Wähler zur AfD

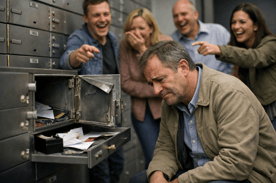

In der gestrigen Ausgabe von "Markus Lanz" lieferte SPD-Politiker Karl Lauterbach eine bemerkenswert ehrliche Analyse des desaströsen Wahlergebnisses seiner Partei bei den NRW-Kommunalwahlen. Was als übliche Wahlnachlese begann, entwickelte sich zu einem entlarvenden Moment, als Moderator Markus Lanz den ehemaligen Gesundheitsminister mit einer simplen Frage in die Enge trieb.

Die unbequeme Wahrheit über Deutschlands soziale Schieflage

Lauterbach zeichnete ein düsteres Bild der gesellschaftlichen Realität in Deutschland. Seine Worte klangen wie ein Offenbarungseid der gescheiterten Politik der vergangenen Jahre: "Es sind so viele Ungerechtigkeiten, die erlebt werden", gestand er ein. Die explodierende Mietpreise, die steigenden Nebenkosten und die Unmöglichkeit für normale Bürger, sich Wohneigentum zu schaffen - all das seien Symptome eines Systems, das aus den Fugen geraten sei.

Besonders brisant wurde seine Aussage, dass mittlerweile 50 Prozent der Bevölkerung nicht mehr in der Lage seien, eine kleine Autoreparatur oder eine Reise zu bezahlen. Diese schockierende Zahl offenbart das Ausmaß der Verarmung breiter Bevölkerungsschichten in einem Land, das sich gerne als Wirtschaftsmacht präsentiert.

Der entscheidende Moment: Lanz' Gretchenfrage

Als Ökonom Martin Werding versuchte, die Situation schönzureden und von notwendigen "Reformen" sprach, platzte Lauterbach der Kragen. "Die Leute erleben das doch!", rief er aus - ein seltener Moment der Authentizität in der sonst so geschliffenen Politikersprache. Doch dann kam die Frage, die alles veränderte.

"Deswegen machen die das Kreuz bei der AfD, Herr Lauterbach?"

Die Antwort des SPD-Politikers war ein stummer Schlag ins Gesicht des politischen Establishments: Ein ernstes Nicken, gefolgt von den Worten "Ja, ich glaube, dass das so ist."

Das Versagen der etablierten Politik

Diese Eingeständnis ist mehr als nur eine Wahlanalyse - es ist die Bankrotterklärung einer Politik, die jahrelang die Sorgen und Nöte der Bürger ignoriert hat. Während die politische Elite von "Transformation" und "Klimaneutralität" schwadronierte, kämpften Millionen Deutsche ums wirtschaftliche Überleben.

Die neue Große Koalition unter Friedrich Merz hatte versprochen, keine neuen Schulden zu machen. Stattdessen plant sie nun ein 500 Milliarden Euro schweres Sondervermögen für Infrastruktur - eine Schuldenlast, die kommende Generationen durch höhere Steuern und Abgaben werden tragen müssen. Die Verankerung der Klimaneutralität bis 2045 im Grundgesetz wird die Inflation weiter anheizen und die Lebenshaltungskosten in astronomische Höhen treiben.

Die Quittung für ideologische Verblendung

Was Lauterbach hier eingesteht, ist nichts weniger als das Scheitern einer Politik, die sich mehr um Gendersternchen und Klimapanik kümmerte als um die existenziellen Sorgen der Bürger. Die Menschen spüren instinktiv, dass etwas fundamental schiefläuft, wenn sie trotz harter Arbeit kaum noch über die Runden kommen, während gleichzeitig Milliarden für fragwürdige Projekte verpulvert werden.

Die Aussage Lauterbachs, dass ein Großteil der Bevölkerung mittlerweile denke "Das ist hier alles ungerecht. Wir machen das nicht mehr mit", sollte als Weckruf verstanden werden. Doch die Reaktion des Ökonomen Werding zeigt, wie weit die Elite von der Lebensrealität der Menschen entfernt ist. Seine Verharmlosung der Situation und sein Gerede von "Motoren, die wieder in Gang gebracht werden müssen" klingen wie Hohn in den Ohren derjenigen, die jeden Euro zweimal umdrehen müssen.

Ein System am Scheideweg

Die schonungslose Ehrlichkeit Lauterbachs in dieser Sendung war ein seltener Lichtblick in der ansonsten von Phrasen dominierten politischen Debatte. Doch sie offenbart auch die Hilflosigkeit der etablierten Parteien angesichts der selbst geschaffenen Probleme. Wenn selbst ein SPD-Politiker zugibt, dass die soziale Ungerechtigkeit die Menschen in die Arme der AfD treibt, dann ist das ein Armutszeugnis für die gesamte politische Klasse.

Die Frage, die sich nun stellt, ist nicht, ob die Politik umsteuern wird, sondern ob sie überhaupt noch in der Lage ist, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Die steigenden Umfragewerte rechtskonservativer Parteien in ganz Europa - mittlerweile besetzen sie über 25 Prozent der Sitze im EU-Parlament - zeigen, dass die Bürger genug haben von einer Politik, die ihre Interessen mit Füßen tritt.

Lauterbachs Eingeständnis bei Lanz war mehr als nur eine Wahlanalyse - es war das unfreiwillige Geständnis einer politischen Klasse, die den Kontakt zu den Menschen verloren hat, die sie eigentlich vertreten sollte. Die Konsequenzen dieser Entfremdung werden bei jeder kommenden Wahl deutlicher zutage treten.

Silber-Explosion 2026:Das unterschätzte Edelmetall

Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten

Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner

CEO Kettner Edelmetalle

Ernst Wolff

Der Systemkritiker

Jochen Staiger

Der Rohstoff-Realist

Top-Experten

Dominik Kettner & Star-Gäste

Live Q&A

Ihre Fragen

15.000€ Gold

zu gewinnen

- Kettner Edelmetalle News

- Finanzen

- Wirtschaft

- Politik