Banken waschen ihre Hände in Unschuld: Phishing-Opfer bleiben auf 41.000 Euro Schaden sitzen

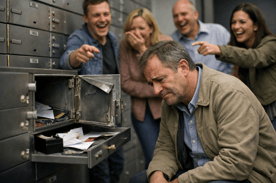

Ein bitteres Urteil für alle Bankkunden, die auf immer raffiniertere Betrüger hereinfallen: Das Oberlandesgericht Oldenburg hat entschieden, dass Banken bei grob fahrlässigem Verhalten ihrer Kunden nicht für Phishing-Schäden aufkommen müssen. Ein Ehepaar, das knapp 41.000 Euro an Cyberkriminelle verlor, ging leer aus – ein Präzedenzfall, der aufhorchen lässt.

Wenn Gutgläubigkeit teuer wird

Die Geschichte klingt wie aus einem Lehrbuch für digitale Naivität: Eine Ehefrau erhielt eine E-Mail, die angeblich von ihrer Bank stammte. Trotz offensichtlicher Warnsignale – Rechtschreibfehler, fehlende persönliche Ansprache – folgte sie dem enthaltenen Link. Was dann geschah, dürfte vielen Deutschen bekannt vorkommen: Sie landete auf einer gefälschten Webseite und gab bereitwillig sensible Daten preis. Geburtsdatum, EC-Kartennummer, PIN – alles servierte sie den Betrügern auf dem Silbertablett.

Doch damit nicht genug. Als später eine SMS mit einem Link zur Neuregistrierung des PushTAN-Verfahrens eintraf, leitete sie auch diesen weiter. Die Konsequenz? Fast 41.000 Euro verschwanden spurlos von ihrem Konto. Ein teurer Preis für mangelnde digitale Vorsicht.

Richter zeigen kein Erbarmen

Sowohl das Landgericht als auch das Oberlandesgericht Oldenburg zeigten sich unnachgiebig. Die Richter argumentierten, dass die Ehefrau ihre vertraglichen Sorgfaltspflichten grob verletzt habe. Die Rechtschreibfehler in der E-Mail und die unpersönliche Anrede hätten "Zweifel an der Seriosität" wecken müssen, so das Gericht.

"Mithin erhalten die Kläger ihre verlorenen Gelder nicht von ihrer Bank zurück", fasste das OLG in seiner rechtskräftigen Entscheidung zusammen.

Diese Härte mag auf den ersten Blick unbarmherzig erscheinen. Doch sie spiegelt eine unbequeme Wahrheit wider: In Zeiten, in denen Cyberkriminalität explodiert und die Betrüger immer raffinierter werden, können Banken nicht für jede Unachtsamkeit ihrer Kunden geradestehen. Die Verantwortung wird zunehmend auf den Einzelnen abgewälzt – ein Trend, der sich in vielen Bereichen unserer Gesellschaft zeigt.

Ein Weckruf für alle Bankkunden

Dieses Urteil sollte jeden Bankkunden aufschrecken. In einer Zeit, in der unsere Regierung es nicht schafft, die explodierende Cyberkriminalität einzudämmen, müssen Bürger selbst zu digitalen Selbstverteidigern werden. Die Zeiten, in denen man sich blind auf Institutionen verlassen konnte, sind vorbei.

Besonders pikant: Während die Politik mit Genderdebatten und Klimaneutralität beschäftigt ist, bleiben die wirklichen Probleme der Bürger ungelöst. Die digitale Sicherheit der Deutschen wird sträflich vernachlässigt, während Betrüger ungehindert Milliardenbeträge erbeuten.

Was bedeutet das für Ihr Vermögen?

In Zeiten, in denen selbst Banken ihre Kunden im Stich lassen und die Politik versagt, wird die Frage der Vermögenssicherung drängender denn je. Digitales Geld kann mit einem Klick verschwinden – unwiederbringlich. Physische Werte hingegen, insbesondere Edelmetalle wie Gold und Silber, bieten einen Schutz, den keine Phishing-Mail dieser Welt aushebeln kann. Sie liegen greifbar in Ihrem Tresor, immun gegen Hackerangriffe und digitale Betrügereien.

Das Urteil aus Oldenburg ist mehr als nur eine juristische Entscheidung. Es ist ein Symptom einer Gesellschaft, die ihre Bürger zunehmend allein lässt. Wer heute nicht selbst für seine Sicherheit sorgt – digital wie analog – der zahlt am Ende die Zeche. Und diese Rechnung kann, wie das Ehepaar schmerzlich erfahren musste, sehr teuer werden.

Silber-Explosion 2026:Das unterschätzte Edelmetall

Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten

Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner

CEO Kettner Edelmetalle

Ernst Wolff

Der Systemkritiker

Jochen Staiger

Der Rohstoff-Realist

Top-Experten

Dominik Kettner & Star-Gäste

Live Q&A

Ihre Fragen

15.000€ Gold

zu gewinnen

- Kettner Edelmetalle News

- Finanzen

- Wirtschaft

- Politik