Intel-Desaster: Vom Chip-Kaiser zum Staatspatient – Wie Fehlentscheidungen und politische Einmischung einen Tech-Giganten zu Fall brachten

Was für ein Abstieg! Der einstige Technologie-Titan Intel, der jahrzehntelang die Computerwelt beherrschte, ist nun zum Spielball der US-Regierung geworden. Mit einer Staatsbeteiligung von knapp 10 Prozent und Milliardenverlusten steht das Unternehmen vor einer ungewissen Zukunft. Die Geschichte von Intels Fall liest sich wie ein Lehrbuch über verpasste Chancen, strategische Fehlentscheidungen und die fatalen Folgen politischer Einmischung in die freie Marktwirtschaft.

Vom Innovationsführer zum Sanierungsfall

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 18,8 Milliarden Dollar Nettoverlust im Jahr 2024, ein negativer Cashflow von 15,7 Milliarden Dollar und ein Aktienkurs, der von seinem Allzeithoch von fast 75 Dollar im Jahr 2000 auf magere 24,55 Dollar gefallen ist. Was ist nur aus dem stolzen amerikanischen Technologiekonzern geworden, der einst auf 85 Prozent aller Computer weltweit lief?

Die Antwort liegt in einer verheerenden Kette von Fehlentscheidungen. Als Apple Anfang der 2000er Jahre bei Intel anklopfte und um Chips für das revolutionäre iPhone bat, winkte man ab – man glaubte nicht an den Erfolg. Heute dominieren ARM-basierte Chips den Mobilmarkt, während Intel das Nachsehen hat. Eine teure Lektion in Sachen Weitsicht.

Die verpasste KI-Revolution

Noch schwerwiegender war das Versäumnis, rechtzeitig in GPU-Technologie zu investieren. Während Nvidia heute mit seinen KI-Beschleunigern Rekordgewinne einfährt und zur wertvollsten Chip-Firma der Welt aufgestiegen ist, hat Intel den wichtigsten Technologietrend des 21. Jahrhunderts verschlafen. Die Quittung: Milliardenverluste und ein verzweifelter Kampf um Relevanz.

"Am einfachsten wäre es, wenn Intel bessere Produkte auf den Markt brächte – aber das wird wohl dauern", meint Joseph Moore von Morgan Stanley trocken. Seine Skepsis gegenüber der staatlichen Beteiligung ist berechtigt: Wenn Entscheidungen nicht mehr auf wirtschaftlicher Grundlage, sondern aus "patriotischen" Gründen getroffen werden, ist der Niedergang vorprogrammiert.

Trump macht Intel zum Staatsunternehmen

Die jüngste Entwicklung markiert einen Tiefpunkt in der Unternehmensgeschichte: Die US-Regierung unter Donald Trump hat sich mit 433,3 Millionen Stammaktien einen Anteil von 9,9 Prozent gesichert. Trumps Erklärung für diesen Deal offenbart die ganze Absurdität: Nach kritischen Äußerungen eines Senators über Intels CEO habe er dem Unternehmenschef nahegelegt, der Staat solle 10 Prozent von Intel bekommen. "Er kam zu mir, weil er seinen Job behalten wollte – und am Ende gab er uns 10 Milliarden Dollar für die USA", prahlte Trump.

Was für ein Armutszeugnis für die einst stolze amerikanische Marktwirtschaft! Ein Präsident, der Unternehmen wie in einer Bananenrepublik zu Staatsgeschenken nötigt, und ein CEO, der aus Angst um seinen Posten nachgibt. Bloomberg nennt diese Entwicklung zu Recht einen "Bruch mit den Prinzipien des freien Marktes".

Deutschlands Chip-Träume platzen

Für Deutschland ist Intels Niedergang besonders bitter. Die geplanten Chipwerke in Magdeburg, die mit Milliarden aus dem EU-"Chips Act" subventioniert werden sollten, liegen nun auf Eis. Auch der angekündigte Standort in Polen wird vorerst nicht realisiert. Statt technologischer Souveränität droht Europa noch größere Abhängigkeit von asiatischen Herstellern und amerikanischen Konzernen, die zunehmend unter politischer Kontrolle stehen.

Die neue Bundesregierung unter Friedrich Merz, die ein 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Infrastruktur plant, hätte gut daran getan, in eigene Halbleiterkompetenz zu investieren. Stattdessen verpulvert man das Geld für ideologische Projekte wie die "Klimaneutralität bis 2045", die nun sogar im Grundgesetz verankert wurde. Diese Schuldenpolitik wird Generationen belasten und die Inflation weiter anheizen – trotz Merz' vollmundiger Versprechen, keine neuen Schulden zu machen.

Was bleibt vom einstigen Tech-Giganten?

Der neue CEO Lip-Bu Tan steht vor einer Herkulesaufgabe. Mit dem Versprechen flacherer Hierarchien und weniger Bürokratie will er Intel wieder wettbewerbsfähig machen. Die geplante Kostensenkung um 17 Milliarden Dollar und der Stellenabbau von 109.000 auf 75.000 Mitarbeiter zeigen die Dramatik der Lage.

Ob Intel wie Nokia eine Wiederauferstehung gelingt, bleibt fraglich. Die Konkurrenz schläft nicht: AMD dominiert den PC-Markt, Nvidia beherrscht die KI-Chips, und asiatische Hersteller wie TSMC produzieren schneller und günstiger. Mit einer Regierung als Großaktionär, die möglicherweise politische statt wirtschaftliche Entscheidungen trifft, sind die Aussichten düster.

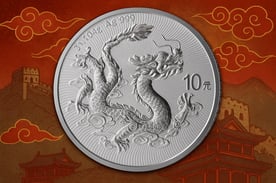

Die Intel-Aktie mag sich zwar im laufenden Jahr um ein Viertel erholt haben, doch das ist nach dem Absturz von fast 60 Prozent im Vorjahr nur ein schwacher Trost. Für Anleger, die auf Sicherheit und langfristige Wertstabilität setzen, bieten sich bessere Alternativen – etwa physische Edelmetalle wie Gold und Silber, die sich seit Jahrtausenden als krisenfeste Vermögenssicherung bewährt haben und nicht von politischen Launen oder Managementfehlern abhängen.

Hinweis: Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Jeder Anleger muss seine Investitionsentscheidungen selbst treffen und trägt die volle Verantwortung für seine Anlageentscheidungen. Wir empfehlen, sich umfassend zu informieren und gegebenenfalls professionellen Rat einzuholen.

- Kettner Edelmetalle News

- Finanzen

- Wirtschaft

- Politik